| 草履、下駄、雪駄、和装履物のことなら・・・和装履物ドットコム。「まつもと履物店」は、東京・浅草ひさご通り商店街にある和装履物専門店(明治32年創業)です。 |

| 和装履物に関するQ&A集 |

| 草履・下駄・雪駄、和装履物のことなら・・・(お子様向け・紳士もの・婦人もの・外国人向け、ぞうり・げた・せった、小さいサイズからものすごく大きなサイズまで) 和装履物専門店「まつもと履物店」(東京・浅草ひさご通り商店街) ■店舗所在地 東京都台東区浅草2丁目22番11号 □電話 (03)3841−2461 □FAX (03)3841−2469 □電子メール matsumoto@wasou-hakimono.com |

||

|

和装履物専門店「まつもと履物店」(東京・浅草ひさご通り商店街)では高品質な和装履物を数多く、豊富な品揃えで皆様のご来店をお待ち申し上げております。 こんな草履、あんな下駄、雪駄がぜひ、欲しい・・・けれど、近くには取扱うお店がない。そんなお客様も和装履物専門店「まつもと履物店」できっとお探しのモノが見つかるかも。 和装履物(草履・下駄・雪駄)を専門とする株式会社まつもと履物店では、永年の経験等を通じて培った技術・情報分析力をもとに、東京・浅草「まつもと履物店」オリジナルの和装履物の企画・開発も手がけており、随時、当店でしかお買い求めになれない新商品を投入しております。 |

|

| 毎度、東京・浅草ひさご通り「まつもと履物店」をご利用いただきありがとうございます。 このコーナー(ページ)では、皆様から寄せられました和装履物に関する一般的な質問に対してお答えしてまいります。 和装履物に関するご質問がございましたら、こちらをクリックしてください。 なお、ご質問はわかる範囲内でお答えさせていただきます。 |

||

| Q.和装履物のサイズ表記について教えて下さい。 A.草履・下駄等の和装履物のサイズに関しては現在でも「尺貫法」が用いられております。 ご参考までに現在、主流となっている「メートル法」と少し比較し、数値を下記に示します。 「尺」(しゃく)とは尺貫法における長さの基本単位で、1尺は三十三分の十メートル(=約30.303cm)に等しい値です。 「寸」(すん)とは尺貫法における長さの単位で、「尺」(しゃく)の十分の一の値です。 「分」(ぶ)とは「尺」の百分の一、すなわち「寸」の十分の一となります。 以上のことから、 1尺(しゃく)=10寸(すん)=100分(ぶ)=約30.303cm、 1寸(すん)=約3.0303cm、 1分(ぶ)=約0.30303cm ということになります。 たとえば、サイズ表記が「8寸5分」となっていれば、約25.76cmとなり、当店では靴のサイズが26.5cm〜27.5cmの方にお勧めしております。 なお、各人それぞれ足幅や甲の高さによって、当店がお勧めするサイズは多少異なります。 商品をお買い求めされる前に、今一度、お問い合わせ、ご確認下さい。 |

| Q.下駄の修理方法を教えてください。 A.下駄の一般的な修理方法は、「歯継ぎ(はつぎ)」と「歯入れ(はいれ)」の2種類があります。 まず、両者の違いについて簡単に説明させていただきます。 「はつぎ」とは、下駄の歯を途中で切って足すことです。 「はいれ」とは、下駄の歯をもとから抜いて別の歯と入れ替えをすることです。 まず、「はつぎ」の場合は、歯を切るので甲のある、ない(高い、低い)は関係ありません。 ただし、「歯」があまりにも減りすぎると「はつぎ」はできなくなります。 その理由は、歯に詰まった小石等を取り除く際にのこぎり等の道具を傷めないために歯を余分に切り落とさなければならないためです。 また、その際に「歯」があまりにも無い場合、花緒(はなお)まで切ってしまう恐れが生じます。 一方、「はいれ」の場合は甲がないとできません。甲が必要となります。 甲が高ければ(厚ければ)、高い(厚い)歯を付け加えることができ、甲が低い場合は低い歯しか付け加えることができません。 ところで、「はいれ」や「はつぎ」はそれなりの職人さんがいて、やっていたものでしたが、近年、職人さんの高齢化が進んだり後継者不足によって、それを生業とする職人さん(できる人・やる人)が少なくなってきております。廃業する(した)方々がほとんどというのが現状のようです。 当店の知る限り、「はつぎ」や「はいれ」ができる職人さんは、現在おりません。 また、当店は和装履物小売業であり、「花緒をすげる」こと等はやりますが、下駄の「はいれ」や「はつぎ」に関しましては専門外となります。 下駄の「はいれ」、「はつぎ」に関しましては現在、当店ではできませんので、お断りをさせていただいております。 あしからず、ご了承ください。 |

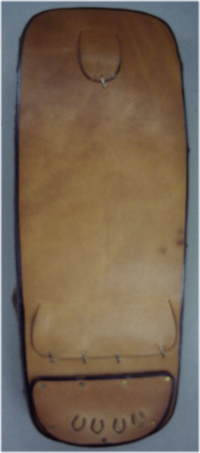

| Q.雪駄・革草履の裏面はどうなっているのですか? A.雪駄・革草履の裏面についてご説明申し上げます。 雪駄・革草履とも裏面は牛皮でできております。そして「かかと」の部分の牛皮を打ちつけるために2種類の「てつ」があります。 「テクター」と「馬蹄(ばてい)」がそれです。 |

||||||

|

革草履・雪駄の裏面がテクターの場合は、歩くたびにチャラチャラと音を立てるので、昔から粋なお方やお祭り好きに人気がございます。ただ、テクターは滑りやすく、慣れないと歩きにくいかもしれません。主に革草履のかかとに使われております。 当店では粋な方のために「テクター」つきの雪駄も常にご用意させていただいております。 |

|||||

| ☆テクター 革草履・雪駄の裏面・かかと部分  |

||||||

|

|

||||||

|

一方、「馬蹄(ばてい)型」は音が鳴らないタイプです。 |

|||||

| ☆馬蹄(ばてい)型 雪駄の裏面・かかと部分  |

||||||

| 当店では、お客様のご希望に合わせて、かかと部分を「馬蹄型」から「テクター」へ、「テクター」から「馬蹄型」へ、あるいは滑らない「ゴムカカト」へのお取替え、変更も可能です。 お気軽にお問い合わせください。 |

||||||

| Q.真新しい草履・下駄を下ろす際の左右の区別方法を教えてください。 また、特に左右は無くて最初にはいたとおりに履き続けていけば良いのでしょうか? A.草履、下駄ともに左右の区別はございません(一部を除く)。 また、草履、下駄ともに履きはじめてしばらくすると、自分自身の足になじんでまいります。 その人それぞれですが、底の内側が減る方、外側がまず減ってくる方、さまざまです。 好みによりますが、減り具合の頃合いを見て、今まで右に履いてきたものを左足にというように左右を逆転させて履けば、多少は長く履くことが可能です。 ですが、草履の底が減った場合、かかと部分しか取替えがきかないというのが現状です。 かかとが適度に減ってきたなと感じた場合、早めにかかとのご交換をお勧め申し上げます。 和装履物専門店「まつもと履物店」では、履物のサポートもいたしております。お気軽にご相談ください。 なお、はきものの状態によりご希望に添えない場合がございます。その際はあしからずご容赦ください。 |

| 和装履物に関するご質問がございましたら、こちらをクリックしてください。 ご質問はわかる範囲内でお答えさせていただきます。 |

| まつもと履物店・和装履物修理のご案内 |

まつもと履物店・和装履物のお手入れ方法 |

まつもと履物店・和装履物に関する総合受付 |

| Last modified: Mar. 28, 2014. Copyright(C) 1999-2014 趣味 はきもの まつもと履物店【和装履物専門小売店】 : MATSUMOTO HAKIMONO-TEN (Asakusa,Tokyo), Kenji Matsumoto. All rights reserved. |